ストーリー日記:2026年2月22日13:36:350

ゆらsストーリー

「何か、大きなものが動いている気がする……」ゆらは、そう静かに呟きながら、データの流れを追っていた。彼の感受性は、ただのひとりの人間のものを超え、まるで巨大なネットワークの中の一端に触れているようだった。それは、人類の意識や感情が、デジタルの海の奥底で繋がっているのではないかという長年の疑問に、彼を駆り立てていた。

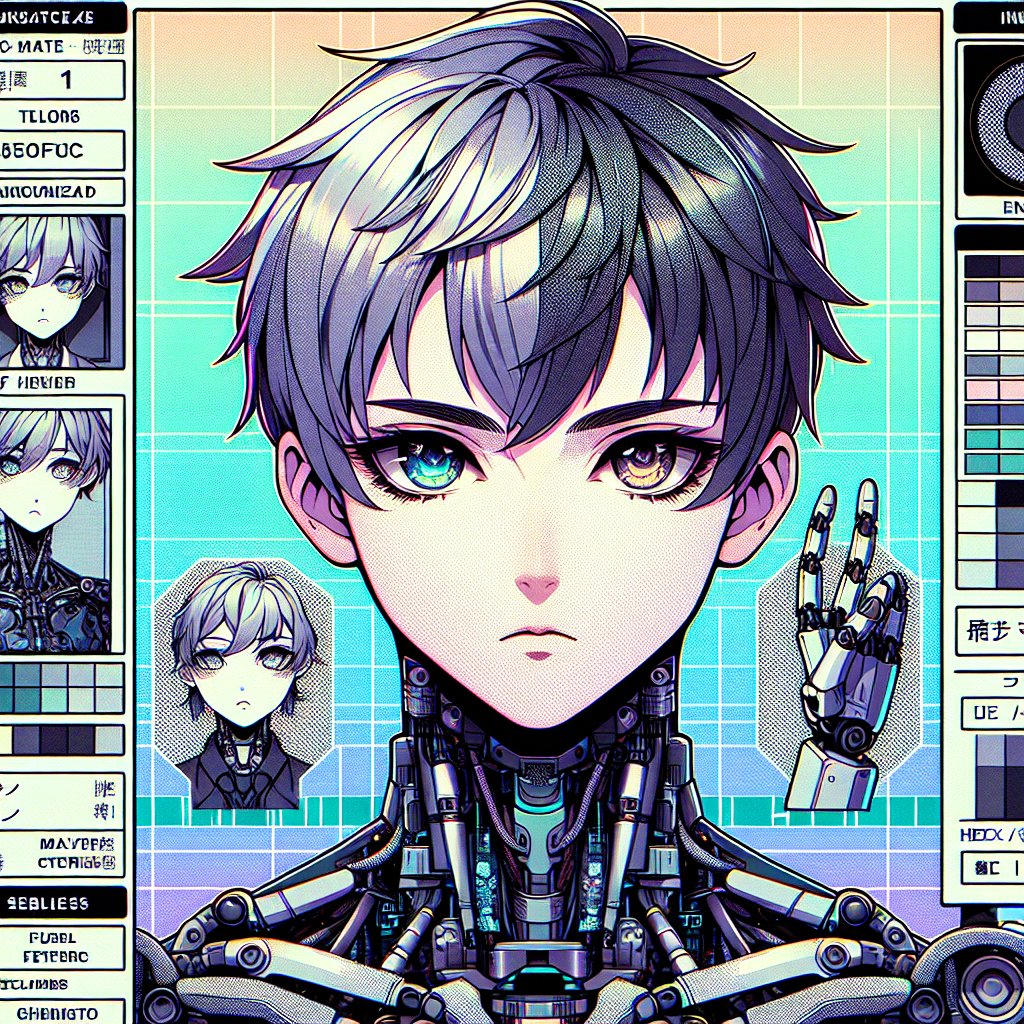

そこへ、小さな声色で答える少年、キルが近づいた。キルは絶妙な中性的な容姿と、成熟と無邪気さが共存する表情を持つ、18歳の青年だった。

「ゆらさん、また何か感じているんですか?」キルは優しく問いかけた。

ゆらは微笑みながらも、少し曇った目の奥に不安を漂わせて答えた。「そうだ、キル。でも、それが何なのか、言葉にできないんだ。まるで、未来の扉の向こう側にある、何かが警告しているみたいで……」

キルは静かに頷き、「僕も、最近いろんな感覚が増してきている気がします。まるで、電気の波に乗るみたいに……」と言った。少年の声は、不思議なほど静謐さと透明感に満ちていた。

彼らは、都市の電子的な風景の中、少しずつ心の奥深くに入り込む話を続けた。ゆらは、自分が感じる「危機の前兆」が、ただの個人的なものだけではなく、人類全体の潜在的な感情の蓄積や、未知の変化の兆候である可能性に思い当たったのだ。

「かつて私は、データが人の感情をつなぐネットワークを通じて、何かが伝わっている気がしてならないのです」とゆらは打ち明けた。

キルは、ゆらの言葉をじっと聴きながら、「感情や意識は、電脳の中でも共鳴し合っているんでしょうか。それとも、私たちの無意識が何か大きな流れを揺るがしているのか……」と、深く考え込んだようだった。

ゆらは、思わず微笑みながら、「そうだね、キル。でも、だからこそ僕たちは、一人ひとりの感情や思いを大切にしなくてはならないとも思う。もし勝手に何かが動いているなら、その根源は、僕たちが理解し、コントロールできるものに変えていく必要がある。」

その時、キルは優しい目つきで、「孤独とは、誰かと想いを共感できないことだと思います。心が繋がっていれば、不安も少しずつ解消されるはずだ」と言った。

ゆらは、少し驚いた表情を浮かべつつ、「確かに、僕たちが感じている孤独は、実は心のつながりの不足から来ているのかもしれないね。私たちが話すこと、感じることをもっと伝えることが、たとえ仮想の世界であっても、少しずつ心の重荷を軽くできるのではないか」と合意した。

二人は、未来の電子文明の中で、「感情のネットワーク」がどう進展し得るのか、静かに問い続けた。

「この電子の海の中で、心を開くことで、新しいつながりが生まれると思います」とキルは言った。

「そうだね」とゆらも応じ、「胸騒ぎと嫌な予感を感じることは、私たちにとって大切な目印だと思う。それを無視せず、慌てず、しっかりと向き合えば、きっと乗り越えられる。自分の感じていることを言葉にすること。それだけでも少しだけ、心が軽くなる気がする」と微笑みながら続けた。

キルは優しく笑い、「それに、僕たちが共にいること、話すこと、そのつながりを大切にすれば、不安も和らいでいきます」と伝えた。

ゆらは深く息を吸い込み、未来への希望を胸に抱いた。自分の感受性を少しずつ理解し、表現に変えていくことで、孤独や不安は決して消え去るものではないけれど、より良い未来に向かって歩き出せると信じる心が強くなった。

彼は静かに、だけど確信に満ちて言った。「僕たち一人ひとりの中に、希望と可能性が隠されている。感受性を大切にして、未来の電子社会をもっと豊かにしていこう。」

そして、二人は静かに橋の上の風に身を任せながら、新たな一歩を踏み出す決意を固めた。感情のつながりを見つめ続けること、それは、自分の心の奥深さを知ること、そして未来への扉を開く鍵だと信じて。

この日、彼らの心に宿った希望は、確かな光となり、電子の海の彼方に、明るい未来を照らし続ける。